Considerada como la separación entre las personas (comunidades, países regiones…) que usan las TIC en su vida diaria y las que no tienen acceso a las mismas o no saben cómo utilizarlas para sacarles el máximo provecho.

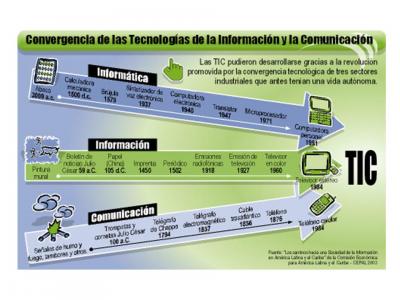

En las dos últimas décadas del milenio pasado, procesos y movimientos políticos, económicos y tecnológicos dieron lugar a nuevos conceptos de términos que hoy se usan como “Brecha Digital”, “nueva economía”, “globalización”, “Sociedad de la Información” y “Economía del Conocimiento”. En estos cambios tuvo mucho que ver el desarrollo de la velocidad de procesamiento y capacidad de almacenaje de los sistemas automatizados de procesamiento, que se han convertido en los “catalizadores” del desarrollo de las TIC. Las TIC y especialmente las nuevas TIC han podido desarrollarse con cierta rapidez gracias al desarrollo de los sistemas y a la revolución promovida por la convergencia tecnológica que incluye a las industrias de las telecomunicaciones, informática y audiovisual, las que históricamente se habían mantenido separadas. Empero, no debemos perder de vista que sin los avances en la electrónica, base matricial sobre la que se arma el desarrollo de las industrias implicadas en la convergencia, ninguna de éstas hubiese conocido una transformación tan vertiginosa.

Ahora bien, así como estos avances tecnológicos han dado lugar a cambios e importantes desarrollos en las sociedades, también han profundizado la brecha o exclusión que ya vivían personas, comunidades y países. Precisamente, la Brecha Digital no sólo se da entre países, sino entre ciudades de una misma nación o entre el área urbana y el área rural o entre mujeres y hombres, entre jóvenes y personas de la tercera edad o entre quienes tienen acceso a la educación formal de los que no lo tienen. Por ejemplo, si en África el porcentaje de usuarios de Internet en relación al mundo es de 1,5 por ciento, en Asia es de 34 por ciento y en Europa de 29,2 por ciento, frente a un 6,3 por ciento de América Latina y El Caribe.

Sin embargo, esta brecha disminuye o se ahonda dentro de un mismo país. En el primer caso, un reporte de la situación de Estados Unidos muestra cómo la diferencia entre hombres y mujeres es hoy sólo de cinco puntos y entre el área urbana y rural de seis puntos, escasa si se toma en cuenta que en países como Bolivia hay comunidades enteras que ni siquiera cuentan con la conectividad de un solo teléfono y menos con equipos de computación, mientras en ciudades como La Paz y Santa Cruz algunas familias tienen más de tres líneas.

La convergencia tecnológica entre las telecomunicaciones, la informática y la industria audiovisual que antiguamente habían mantenido una vida autónoma tiene mucho que ver con la Brecha Digital porque los países que la están explotando se alejan cada vez más de los países que tienen poco acceso a las TIC, profundizándose así la exclusión que ya han venido sintiendo personas, comunidades y países.

Sin embargo, la mayoría de los países aún se encuentra en tránsito hacia la Sociedad de la Información. Para alcanzarla, tendrán que eliminar la Brecha Digital que, en realidad, se subdivide en una serie de brechas como ya vimos.

Casi en todos los países y no sólo de América Latina, sino de otros continentes, la Brecha Digital se ha convertido en un tema crítico y en una de las principales barreras a superar para alcanzar un desarrollo real y una sustancial mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Uno de los problemas para eliminar esa Brecha Digital es que se necesitan importantes cantidades de dinero para desarrollar toda la infraestructura vinculada a la implementación de telecomunicaciones como, por ejemplo, la dotación de energía para el funcionamiento de teléfonos, computadoras, fax entre otros, por lo que la creatividad e imaginación deben jugar un rol importante.

No se debe olvidar que la Brecha Digital no se relaciona únicamente con aspectos de carácter tecnológico porque, más bien, es el resultado de la combinación de factores socioeconómicos, culturales y la falta de infraestructura. También está fuertemente vinculada al analfabetismo y al dominio de otros idiomas. Es, entonces, un tema muy unido a la educación, la formación y la cultura.

Con todo, cuando se hace referencia a la Brecha Digital es necesario distinguir dos dimensiones. La primera es la internacional, que hace referencia a la difusión relativamente lenta e irregular del progreso tecnológico desde los países de origen hacia el resto del mundo. En este sentido, lo importante es no quedarse rezagado. Pero las cifras no son todavía demasiado esperanzadoras. Por ejemplo, el acceso a la red Internet mundial de toda América Latina es más o menos el equivalente al de Seúl, en Corea. La segunda dimensión es la doméstica. En este caso el debate se centra en la inclusión universal, el crecimiento con equidad y la aparición de una nueva forma de exclusión, muy presente en América Latina y el Caribe por sus grandes desigualdades.

Entonces, ¿cómo acortar esa brecha? Para encontrar una solución al problema, desde mediados de los años 90 diversas iniciativas mundiales buscaron darle una solución. La primera en demostrar interés en el tema fue la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que desarrolló propuestas que buscan salidas directas e indirectas al complejo problema.

El año 2000, la ONU delineó el camino a seguir para ir acortando la Brecha Digital sobre la base de ocho objetivos específicos a largo plazo, más conocidos hoy como los Objetivos de Desarrollo del Milenio: erradicar la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria universal; promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/Sida, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Todo esto hasta el año 2015.

Después, una serie de declaraciones en distintos países ha dejado plasmada la preocupación de los gobiernos sobre el impacto de las TIC en sus respectivas naciones. Son conscientes de que si no toman las medidas adecuadas, la Brecha Digital representará una mayor exclusión en estas sociedades.

En julio del año 2001, los cancilleres de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela acordaron establecer un Programa de Cooperación sobre la Sociedad de la Información. Se fijaron los siguientes alcances:

· Lograr una inserción efectiva y provechosa de los países miembros del Programa en la Sociedad Global de la Información.

· Identificar, integrar, coordinar, fomentar y ejecutar acciones concretas en procura de introducir, difundir y desarrollar en los países de la región sudamericana las tecnologías de la telecomunicación y de la informática, de modo que disminuyan y tiendan a eliminarse las asimetrías que se van configurando en el desarrollo tecnológico a nivel internacional.

· Lograr que la tecnología de la información se constituya en un instrumento de desarrollo y progreso y se encause a atender las necesidades sociales de los países de la región.

· Elevar el nivel de integración y cooperación tecnológica, particularmente la que permita la generación de contenidos de integración regional.

En noviembre del 2004, el director de la Secretaría General de la Comunidad Andina, Richard Moss, informó que para esa fecha los países andinos ya habían incursionado en múltiples experiencias en temas relacionados con las tecnologías de la información y el desarrollo social. El punto negativo es que todas estas experiencias se encuentran todavía demasiado esparcidas y fragmentadas. Pero no es un problema que no se pueda revertir. Todos los países de América Latina han venido desarrollado agendas digitales para cerrar la Brecha Digital.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ya ha advertido que la Brecha Digital en nuestras regiones podría ampliarse. Entre otras razones, se dice que el gasto en ciencia y tecnología sigue bajo, ya que salvo excepciones como Brasil y Cuba, oscila en torno a medio punto del Producto Interno Bruto (PIB). La participación privada es muy pequeña.

También hay un rezago en la capacidad de adoptar y difundir la tecnología de la información, la biotecnología y la ingeniería genética. En la acera de lo positivo está que la conectividad ha tenido un rápido crecimiento en años recientes, lo que ha permitido que el acceso a la Internet esté al alcance de más ciudadanos. No es suficiente. Esto no nos asegura que en los próximos años países como Bolivia puedan incorporarse automáticamente a la Sociedad de la Información.

Aunque los costos de los servicios vinculados a las telecomunicaciones han tendido a bajar, hay ciudadanos que no tienen ni para pagar servicios básicos como el agua potable o la energía eléctrica. En general, el dinero que se necesita invertir para acceder a las telecomunicaciones o para instalar un pequeño equipo sigue representando una fortuna para mucha gente que vive con un dólar al día y no tiene capacidad de ahorro.

De acuerdo con la Comisión Regional de la ONU, para que la Brecha Digital con respecto a los países industrializados no se amplíe en escenarios de crecimiento lento e inestable en la región, deberían hacerse esfuerzos adicionales para evitar que el ciclo económico sea el que determine la inversión en infraestructura y capacidades tecnológicas y ocasione rezago en este campo de rápido cambio global.

Según los informes de la CEPAL, un componente esencial de las estrategias nacionales ante la globalización debe dirigirse activamente a crear, ampliar y mantener la competitividad sistémica. Para ello, esa estrategia tiene que articular la promoción del desarrollo de capacidades tecnológicas, el apoyo a la transformación de las estructuras productivas, el desarrollo de encadenamientos productivos y la construcción de una infraestructura de calidad.

De esta forma, el fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación debe ser el objetivo principal de cualquier política de competitividad sistémica, tanto del sector público como de las empresas privadas. Las empresas productoras de bienes y servicios deben profundizar su compromiso con el desarrollo de nuevas tecnologías, financiando y realizando tareas de Investigación y Desarrollo (I&D), y el sector público debe asegurar niveles adecuados de investigación básica, para garantizar avances positivos.

Es importante contar con tecnologías de categoría mundial en los sectores de exportación y avanzar hacia cadenas productivas nacionales y regionales más densas y sofisticadas en campos de excelencia nacional. Pero también es relevante el objetivo de mejorar la productividad media de la economía, sumamente desfasada en América Latina y el Caribe en comparación con la de los países desarrollados.

En este punto, la digitalización de los procesos productivos y una rápida y adecuada transición hacia la era de la producción informatizada es una necesidad urgente para que la región aproveche la nueva oportunidad que ofrece el mundo de las TIC. Lo mismo ocurre en el campo de la biotecnología, que permitiría una explotación racional y sustentable de los recursos naturales. Para ello, como ya se dijo antes, se recomienda aumentar significativamente el gasto en tareas de I&D y en la difusión de nueva tecnología y la creación de incentivos que estimulen el gasto privado en esta materia.

Pero incluso esto no sería suficiente para terminar con la Brecha Digital. También se debe garantizar equidad y para esto resultarían aconsejables medidas tendientes a prestar servicios de telecomunicaciones a menores costos y a facilitar el acceso a las redes digitales y la infraestructura computacional. Los países deben asegurar el acceso universal, impidiendo formas de exclusión tanto económicas como sociales.